家賃の値上げは正当な理由が必要!空室状態の物件ならホームステージングで賃料アップができるかも

近年では、コロナ問題や世界情勢の悪化などを背景としてさまざまなモノの価格が上昇しています。例えば、電気やガソリンなど、エネルギーの価格高騰はさまざまな面に大きな影響を与えていて、食料品などの価格高騰にもつながっています。昨今の物価上昇は、さまざまな要素が複雑に絡み合っているため、「しばらく我慢していれば値段は下がっていく」というようなことは考えられないと予想されていて、今後もさらに物価の上昇傾向は続くのではないかと指摘されています。

そして、これらの物価上昇は、賃貸経営者にとっても非常に悩ましい問題となっています。賃貸経営は、部屋を貸し出して家賃を得ることで利益を出すものなのですが、電気代などの価格高騰は共用部の維持管理コストの上昇を意味するため、今まで通りの家賃設定では経営が成り立たないのではと不安に感じるオーナー様が増えています。実際に、昨今では、賃貸契約更新のタイミングで、入居者に対して家賃の値上げ交渉に出るという賃貸オーナー様も増えていると言われています。

ただ、賃貸物件の家賃設定については、オーナー側の考えだけで自由に上げ下げできるほど単純なものではありません。実は、賃貸物件の家賃については、その取扱いが法律で定められていて、正当な理由がない限りは家賃の値上げができないとなっているのです。そこでこの記事では、昨今の物価高を受け、家賃の値上げができないか…と悩んでいる方に向け、そもそも家賃の値上げが認められる正当な理由が何なのか、また家賃の値上げを成功させるためのコツについて解説します。ここ数年、不動産業界で注目され始めたホームステージングと呼ばれる手法は、トラブルを起こさずに家賃の値上げを目指す方法としても有効とされているので、その辺りの情報もご紹介します。

家賃の値上げは「正当な理由」が必要

それではまず、賃貸物件の家賃周りの法律について解説します。冒頭でご紹介したように、賃貸物件の家賃は、賃貸借契約を結んだのであれば、後から物件オーナー様の意思で自由に変更するといったことはできません。所有者からすると、自分の持ち物を貸し出すわけですし、「対価は自由に決めたい」と思うはずです。しかし、賃貸物件の家賃をオーナー側の意思だけで自由に変更できるという状況であれば、入居者側は安心して生活することができなくなってしまいます。家賃は、家計の中でも大きな割合を占める部分でもあるため、この価格が他人の考えで自由に上げ下げできるよう状況は、とても健全とは言えません。

そのため、日本では、物件オーナーと入居者で結ぶ普通借家契約において、家賃の値上げは「入居者の同意がなければできない」とされています。ただ、値上げが絶対にできないかというとそういうわけではなく、借地借家法の第32条で以下のように定めているのです。

借地借家法(借賃増減請求権)

第三十二条建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

引用:e-Gov|借地借家法

上記のように、借地借家法では、正当な理由があれば家賃の増減を請求することができるとしています。それでは、家賃の値上げの際に「正当な理由」と認められる条件についても簡単にご紹介します。

正当な理由と認められる条件

家賃の値上げについて、正当な理由として認められるのは、以下のような条件を満たしている場合です。

- 物件の資産価値が上昇して税金が高くなった(土地価格が高騰し、固定資産税や都市計画税が増額になったなど)

- 物価高などが要因となり、物件の維持コストが上昇した

- 近隣の類似物件と比較した場合、家賃が極端に安い

上記のようなケースに当てはまる場合、家賃を値上げする正当な理由と認められます。例えば、昨今では、物価高を背景として、入居者に対して家賃の値上げを通知する物件が増えています。これは、物件内の掃除などを行う管理人の人件費が高くなっている、共用部の照明などにかかる電気代が高くなっていることで、今まで通りの家賃設定では経営が難しいと判断されるため、正当な理由とされているのです。

なお、このような家賃の増額に関しては、「法定更新時」のタイミングで実施されることが多いです。

家賃の値上げができないケース

次に、家賃の値上げが認められないケースもご紹介します。以下のような理由は、「正当な理由」と認められないため、家賃の値上げはできません。

- 賃貸人の経営悪化を理由とするモノ

- 周辺の類似物件と比較して、相場からかけ離れている(高すぎる家賃設定)

- 賃貸借契約の中に家賃増額を禁止する特約を盛り込んでいる

上記のようなケースは、正当な根拠に欠けているとされ、値上げは認められません。なお、入居者への通知もなく、勝手に家賃をあげるといった行為は、言うまでもなく禁止です。

賃貸経営者にとっては、家賃が値上げできれば、それだけ収入が増えることになるため、可能であれば値上げしたいと考えると思います。しかし、賃貸人の利益を増やす目的で行われる値上げについては、賃借人からの強い反発を受け、裁判にまで発展するケースも少なくありません。家賃の値上げを通知する場合には、単に「周辺の相場が上がった」と説明するだけでは不十分で、実際の相場データや物価上昇の推移など、具体的な数値を示すことが求められるのです。

この他、賃貸借契約の中に「家賃の値上げをしない」といった内容の特約が盛り込まれている場合、賃貸借違反となるため家賃の値上げはできません。どちらにせよ、既存入居者に対する家賃の値上げに関しては、賃借人からの信頼を得ることが不可欠なので、法律に従った形でしか実行できないと考えておきましょう。

家賃を値上げするメリットとデメリット

それでは次に、賃貸物件の家賃を値上げした場合に得られるメリットと注意すべきデメリット面について解説します。ここでは、物件オーナー側のメリット・デメリットを中心にご紹介します。

家賃を値上げするメリット

まずはメリット面からです。

- 家賃収入が増え、賃貸経営が安定する

これは分かりやすいです。家賃を値上げすれば、毎月の賃貸収入が増えるというメリットが得られます。賃貸収入が増えれば、物件の維持管理にかかるコスト負担をカバーすることができるようになります。また、手元に資金を残すことができるようになるため、物件の価値をより高めるための設備の導入や修繕を行うことができるようになり、入居者の満足度を維持することが期待出来ます。他にも、予期していない突発的な修繕や空室による損失に備えることができるようになるので、賃貸経営をより安定させることができるようになるでしょう。 - レントロールが上がるため、売却時に有利になる

賃貸経営を投資目的で行う人が多くなっている昨今では、レントロールが重要視されます。レントロールは、賃貸物件が生み出す収益情報をまとめたもので、毎月の家賃や共益費、収入の合計が記載され、投資家が物件の購入を判断する際に重視する資料となります。家賃収入が増えると、このレントロールの数字が上がり、物件の収益力が高まるのです。例えば、月々の家賃収入が10万円増えた場合、年間では120万円の増収となります。そして、この物件について、仮に利回り8%で売却した場合、売却額は15,000,000円も上がるのです。投資家にとっては、安定的に高収入を生む物件は非常に魅力的なため、家賃の値上げに成功した物件は、投資家からの需要が高まり、市場価値も高くなるわけです。その結果、物件の売却を考えた時には、より高値での売却が可能になるので、物件オーナーにとっては非常に大きなメリットになります。

このように、家賃の値上げは、物件オーナーにとって金銭的なメリットがたくさんあります。

家賃を値上げするデメリット

次は、家賃を値上げした時に考えられるデメリット面です。これについては、既存入居者とのトラブルに発展し、さまざまな問題が起こる可能性があることがデメリットと言えます。当然、入居者側からすると、家賃の値上げは絶対に行ってほしくない行為だと言えます。そのため、適切な手順を踏まなかった場合、以下のような問題に発展する可能性があります。

- 家賃の支払い拒否

家賃の値上げを通知した場合、入居者側から「支払いの拒否」という反応が出るケースがあります。特に、先ほど紹介したような「正当な理由」もなく、オーナー側の考えで勝手に家賃をあげたと判断されたときには、「値上げされた分」を支払わないという方法で抗議する行動に出る人がいます。なお、「通知もなしに家賃をあげた」と解釈されたときには、裁判などの法的手段に打って出る人もいるようです。したがって、家賃の値上げをする際には、「なぜ家賃をあげるのか?」を明確にしたうえで、入居者に対して事前に通知するようにしましょう。家賃の値上げは、入居者の理解を得る試みが必要不可欠です。 - 退去されてしまう

二つ目のデメリットは、家賃の値上げを理由に退去する人が出るという点です。入居者にとって家賃は、家計の多くの割合を占める物で、なるべく削りたいと考えている固定費です。そのため、強引な家賃の値上げは、退去者を増やす結果に繋がる可能性があるのです。今まで転居のことなど一切考えていなかった人でも「家賃が上がるなら引っ越した方が良いか…」と、転居を考えさせてしまう要因になる可能性すらあるでしょう。家賃の値上げは、月々の賃料の増加により経営を安定させるというメリットがあると指摘されていますが、退去者が多く出た場合には、値上げ前よりも収入が下がってしまうリスクもあるのです。

家賃の値上げは、入居者に納得してもらえた場合、さまざまなメリットが得られるのですが、強引な値上げは賃貸経営を逆に圧迫する結果を招く可能性があるので、慎重に検討しなければいけません。

一般的な家賃値上げの流れについて

それで次に、家賃を値上げしたいと考えた時、どのような流れで入居者に通知すれば良いのかについて解説していきます。なお、家賃の値上げについては、既存入居者に対して値上げを通知するというパターンと、新規入居者に対して値上げした家賃を提示するというパターンが存在します。それぞれのケースにおいて、家賃の値上げを成功させるためのコツは後述します。

STEP1 近隣の市場調査

賃貸物件の家賃の値上げについては、近隣相場とかけ離れて高い家賃に設定することはできません。先ほど紹介した借地借家法でも「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」に家賃の値上げが認められているとされているように、近隣の家賃相場と同等レベルの家賃設定の場合、値上げは難しいわけです。

したがって、まずは近隣にある類似物件について、設備条件や家賃設定、募集条件などの情報を集めましょう。そして、現在の自分の物件が近隣の市場相場に対して適切な賃料設定、募集条件になっているのかを把握しましょう。なお、家賃の比較をする際には、値上げを検討している物件と設備や間取り、築年数などの条件が類似した物件と行わなければいけません。

STEP2 値上げの金額や理由、実施時期を決める

市場調査をもとに、どれぐらい家賃を値上げするのか、また何を理由に値上げをするのか検討します。なお、物件に何らかの付加価値を加えることで値上げを実行する場合、かけられる予算なども慎重に算出しなければいけません。

何を理由にいくら値上げするのかが決定したら、いつまでに家賃の値上げを実行するのかを決め、入居者への通知時期なども決めていきます。なお、家賃の値上げ対象者について、「期間内に退去を予定している」など、対象から外す人がいるかどうかも確認が必要です。

STEP3 空室の家賃値上げについて

空室の場合、入居者への通知などは必要ありません。詳しくは後述しますが、空室の物件に関しては、トレンド設備の導入やリノベーションを行うなどの対策により、物件価値を高めることで他の部屋よりも高い家賃で募集を開始することができるようになります。この場合、他の入居者には影響を与えることがないため、家賃を値上げするための対策が完了したら、すぐに新しい家賃設定で募集を開始すると良いです。

STEP4 既存入居者に対して家賃の値上げを通知する

これ以下の流れは、STEP3の空室物件の値上げは関係ありません。

既存入居者に対して、家賃の値上げを行う場合、いくら値上げするのか、なぜ値上げしなければならないのか、またいつから値上げするのかなどの準備が整い次第、その旨を通知します。既存入居者への通知については、その時期などが法律で定められているわけではありません。しかし、口座振替の変更手続きや合意書の作成など、事務手続きにある程度の時間がかかるため、最低でも1カ月前には通知を完了すべきです。理想を言えば、3ヶ月程度前には手紙などを使って通知を完了するのが良いです。

なお、既存入居者に通知する内容については、以下のことを明記しておきましょう。

- 値上げの理由(裏付けとなる資料も同封しましょう)

- 新たな賃料と現在の差額

- 値上げした賃料の適用開始時期

STEP5 合意書の作成

家賃の値上げを入居者に通知したら、何らかの反応があると思います。中には、「家賃が高くなるなら退去する」と言った方が出るかもしれません。

なお、家賃の値上げについて、入居者と合意が取れた場合、合意書を必ず作成しておきましょう。物件オーナーと入居者が署名・捺印した合意書を双方が所持しておくことで、後から「言った・言わない」のトラブルが発生するのを防ぐことができます。合意書には、新たに決められた賃料や適用時期、その他、必要な条件などを全て記載しておくことも大切です。

家賃の値上げを成功させるコツ

それでは最後に、実際に家賃の値上げを考えた時、トラブルなく家賃の値上げを成功させるためのポイントをご紹介します。

先程紹介したように、近隣の類似物件と比較して明らかに家賃が安いというケースや、近年の物価高など、賃貸経営を圧迫するような明確な理由がある場合、法的にも家賃の値上げは認められる行為と言えます。しかし、この考えは、あくまでも物件オーナー側の視点に立った時の景色であるということを忘れてはいけません。

例えば、物価高などを理由に賃貸経営が圧迫されているという理由で家賃の値上げを実施する時を考えてみましょう。この場合、物価高に対しては入居者側も同じように悩んでいるわけで、家賃が高くなるなら現在の家賃水準の物件に転居しようと考える人が多く出る可能性があるでしょう。また、近隣相場よりも安価な家賃設定の物件は「家賃が安い」という理由で選ばれている可能性が高く、なんの付加価値も追加されないのに家賃が値上げされると、その物件に住んでいる理由がなくなってしまうのです。

したがって、家賃の値上げに関しては、法的に認められている行為とは言え、賃貸経営のことを考えると慎重な判断が必要になります。ここでは、既存入居者に対して家賃の値上げを認めてもらうためのコツと、空室状態の物件について家賃をアップして募集するためのコツをご紹介します。

既存入居者がいる物件の家賃を値上げする場合

家賃を値上げする際には、物件の付加価値を高めてあげるという方法が良く採用されます。先ほど紹介したように、物価高などを理由にして家賃の値上げを検討する場合、入居者も物価高に対して同様の悩みを抱えている可能性が高いです。また、近隣相場よりも安い家賃設定の物件は、「家賃が安い」ということが理由で選ばれている可能性が高いのです。そのため、入居者側に何のメリットもない状態で家賃だけ値上げすれば、現在と同レベル帯の家賃の物件に転居を考えるという人が多く出る可能性があるのです。

逆に、家賃の値上げに合わせて、今までなかったトレンド設備などを導入すると、家賃が上がったとしても、物件での生活レベルが高まると考えてもらえるため、転居を思いとどまってもらえる可能性があるのです。また、「家賃が安い」ことを理由に選んでいる入居者も「この設備がつくなら割安だ」と感じてもらえる可能性があるでしょう。したがって、既存入居者に対する家賃の値上げを成功させるには、以下のような対策を検討してみると良いでしょう。

- 建物外観の改善

築年数が経過している物件の場合、エントランスや共用廊下などをリニューアルすることで、建物の外観や入った時の印象が大きく改善されます。これにより、物件の魅力が高まることで、入居者の満足度向上が期待でき、家賃値上げを理由とした転居を防ぐことができるかもしれません。 - トレンド設備の導入

家賃の値上げに合わせて、入居者に求められているトレンド設備を導入するという方法も有効です。例えば、セキュリティ面が弱い物件の場合、オートロックや防犯カメラシステムなどの導入が望ましいです。他にも、宅配BOXやTVモニター付きインターホンなど、入居者からの人気が高い設備を導入することで、「設備の割に家賃が安い」と思わせる方法もあります。 - 無料インターネットの導入

家賃の値上げを成功させるための対策として非常に高い人気を誇るのが無料インターネットの導入です。今の時代、賃貸でも自宅にインターネット回線を引きたいと考える人が多いです。しかし、入居者が個人でインターネット回線を契約する場合、月額5,000円前後の費用がかかってしまうのです。これが、物件オーナーが契約し、各部屋でネットを利用できる環境にする場合、月額1,500~2,000円程度のコストで導入が可能です。つまり、オーナー側がインターネット回線を契約し、入居者が無料で利用できるような体制を作れば、家賃を値上げしたとしても、インターネット回線費の費用が還元されるため、大きな負担に感じなくなるのです。それどころか、煩わしい契約作業などをせずに、自宅でインターネットが利用できるようになることで、家賃の値上げ前よりも満足度が高くなることも考えられます。

既存入居者に対する家賃の値上げに関しては、物件の付加価値を同時に高めてあげることが転居を防止するコツになります。

空室物件の家賃値上げについて

空室物件で、これから入居者の募集を行うという場合は、既存入居者との交渉などが必要ないため、比較的簡単に家賃の値上げが可能です。ただ、近隣の類似物件と比較した時、現在の家賃が市場相場と同レベルの物件という場合、何もせずに家賃の値上げだけをした場合、新規入居者が見つからず、空室が長期化するリスクが高くなります。

そのため、空室物件での家賃値上げについては、前の入居者が退去した後、原状回復をそのまま行うのではなく、物件をグレードアップさせるようなリノベーションを実行して、賃料をあげるという方法が良く採用されます。例えば、収納不足の問題が生じやすい1Rや1Kと言った単身用物件の場合、壁面収納を洋室や防水パンの上、トイレに設置することで収納力を高め、その分、賃料をあげるといった対策が実行されることが多いです。この他には、その時代に求められているトレンドの設備を導入するという方法が採用されることも多いです。例えば、独立洗面台や室内洗濯機置場、備え付け照明は、空室対策にも家賃の値上げ対策にも有効とされています。

そして、昨今の不動産業界では、空室状態の物件について、内見時の印象を高めることで賃料のアップを目指すという対策が注目されています。これは、いわゆるホームステージングと呼ばれる手法なのですが、入居者募集を空室状態で行うのではなく、下の画像のように家具やインテリア、照明などを使って空間をコーディネートして、内見者に「ここに住んでみたい!」と思わせるという対策になります。空室状態で内見した時と比較すると、物件の印象が格段に良くなるため、近隣相場よりも多少高い家賃設定でも、早期の成約が望める方法として注目されています。

■ホームステージング前

■ホームステージング実施後

上の画像は、ホームステージングを実施する前と後の物件画像です。空室状態の物件画像を見ると、よく見かける物件画像のため近隣相場よりも高い家賃設定の場合、敬遠してしまう人が多いはずです。しかし、ホームステージング実施後の物件画像を見ると、そこでの生活を具体的にイメージできるようになり、自分の理想通りの部屋にコーディネートされている場合、多少家賃が高くても納得感が得られると感じるのではないでしょうか?

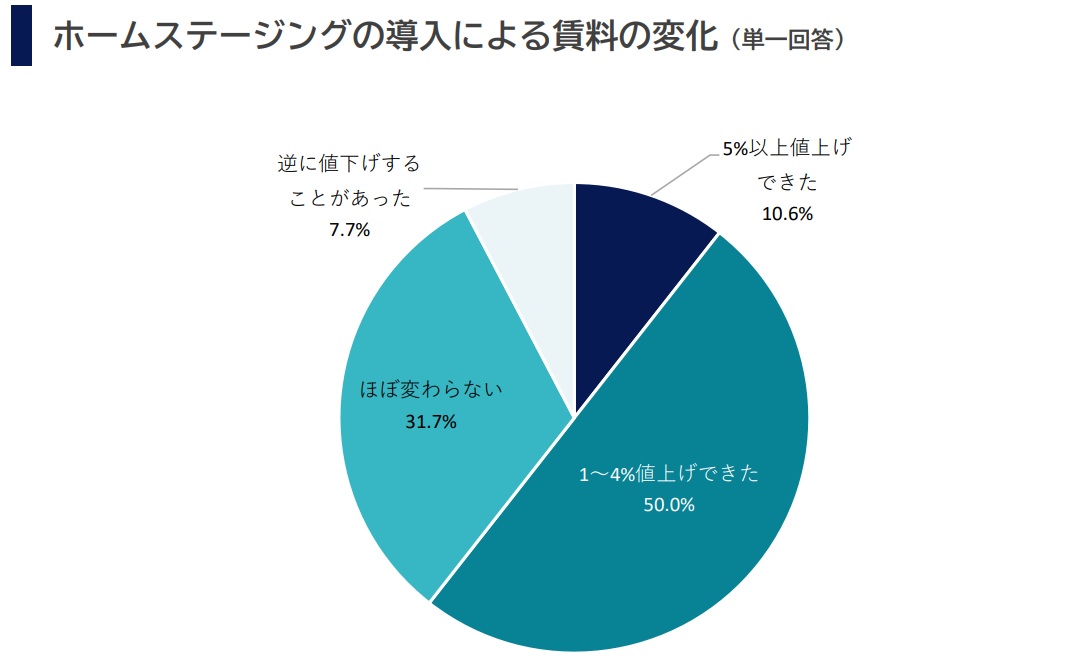

実際に、日本ホームステージング協会が毎年公表しているホームステージング白書では、ホームステージングの実施によって賃料をアップできたと回答している人がそれなりにいるのです。

上のグラフの通り、ホームステージングを実施したことで賃料を値上げできたという回答は、なんと60%を超えているのです。ホームステージングは、物件が本来持つ魅力を最大限発揮させるという対策になるため、リノベーションのように大きなコストをかけることなく、家賃の値上げが実行できる方法として今後さらに注目を集めるのではないでしょうか。

まとめ

今回は、物価上昇が続く中、多くの賃貸経営者が悩んでいる「家賃の値上げ」について、そもそも既存入居者の家賃を値上げすることができるのか、また値上げするとなった時、退去者を増やさないためにはどうすれば良いのかなどについて解説しました。

記事内でご紹介したように、賃貸物件の家賃の値上げは、きちんと法律で定められていて「正当な理由」があるのであれば、問題なく実行することができます。ただし、家賃の値上げが法的に認められているとはいえ、何も考えずに家賃だけを値上げしたのでは、退去者が続出してしまい、値上げ前よりも経営状況が悪くなってしまうリスクがある点は注意しましょう。入居者にとって家賃は、家計の中でもかなり大きな割合を占める固定費であるため、ほとんどの方が「なるべく削りたい」と考えているものなのです。それなのに、自分たちに何のメリットもない状態で家賃が高くなれば、引っ越しを検討してしまいますよね。

したがって、入居者のいる部屋の家賃を値上げする際には、トレンド設備や無料インターネットの導入など、入居者側がそこに留まる理由も一緒に実行するのが成功の秘訣となります。なお、空室物件の家賃値上げに関しては、比較的容易に実行することが可能です。もちろん、近隣相場を無視して割高な家賃を設定した場合、空室が長期化するリスクが高くなるため、家賃の値上げを実行する場合は、物件の価値を高めることも忘れないようにしましょう。

この他、空室状態での家賃値上げについては、内覧時の印象をアップさせることで「家賃に納得してもらう」という方法が注目されています。上でご紹介したように、ホームステージングにより内覧時の印象を向上させることで、6割以上の物件が家賃をアップした状態で成約できたというデータがあります。ホームステージングは、物件のターゲット層に最も良い印象を与えられるコーディネートを施すため、内覧時に「ここに住みたい!」と強く思わせることができ、多少家賃が割高でも成約してもらえる可能性が高くなるのです。

引用:

引用: