不動産の2025年問題とは?不動産の大暴落が危惧される理由と有効な対策とみなされるホームステージング

皆さんは「不動産の2025年問題」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?昨年は、「物流の2024年問題」がテレビや新聞などで盛んに報道されていたこともあり、「2024年問題の勘違いでは?」と感じてしまった人がいるかもしれません。

しかし実は、不動産業界では、昨今「2025年問題」が問題視されるようになっていて、巷では「不動産価格が2025年に大暴落する」などという話がまことしやかに囁かれているのです。ちなみに、物流業界を始めとした2024年問題については、国が実施した働き方改革の一環で「トラックドライバーの時間外労働時間に上限規制が適用されることで、今まで通りにモノが運べなくなる」と言ったことを指しています。物流業界では、人手不足が年々深刻化していると言われていたのですが、ここにきて、残業時間に上限規制が設けられることで、さらなる人手不足が加速し、さまざまな面に影響を与えるとされ、この問題を総称して「2024年問題」と呼称していたわけです。

それでは、不動産の2025年問題については、何を意味しているのでしょうか?これについては、2025年に、団塊の世代のすべての方が75歳以上の後期高齢者になることで、不動産市場にさまざまな影響を与えることを指しています。日本では、少子高齢化が社会問題となっていて、2021年には人口の20%以上が65歳以上の高齢者が占める、超高齢化社会を迎えています。日本の少子高齢化は、以降も留まることがなく進行しており、家を購入する世代が少なくなることを要因に「不動産価格が大暴落するのではないか?」と言った議論もなされています。

そこでこの記事では、不動産の2025年問題は何が懸念されているのか、また不動産の大暴落は起こるのかについて考えてみたいと思います。記事内では、中古住宅の売却が難しくなると予想される中、出来るだけ高値を維持するための方法として注目されるホームステージングの効果などについても簡単に解説します。

そもそも2025年問題とは何?

それではまず、「そもそも2025年問題とは?」について簡単に解説します。

冒頭でご紹介したように、不動産業界では2025年問題の影響で不動産価格が大暴落するのでは…という面から「不動産の2025年問題」として話題に上がっています。しかし、2025年問題については、何も不動産業界だけに影響を与えるわけではありません。この問題は、先ほど紹介したように、団塊の世代のすべての方が75歳以上の後期高齢者を迎えるため、超高齢化社会におけるさまざまな社会問題を総称して『2025年問題』と呼んでいるのです。

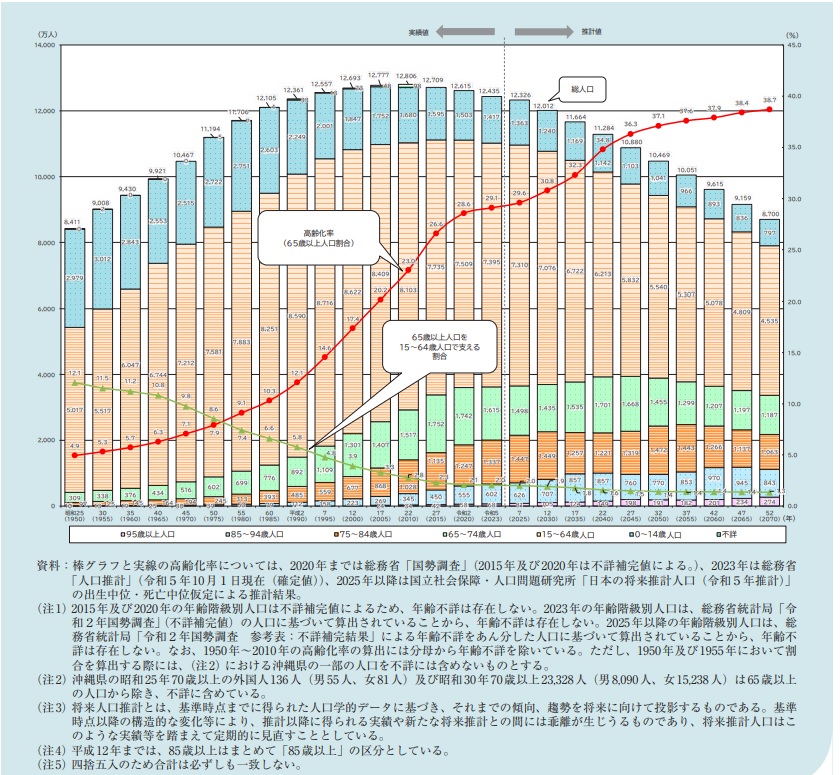

少子高齢化の問題については、テレビや新聞などで見聞きする機会が増えていると思いますが、実際のところどれぐらいの勢いで高齢化が進んでいるのか分からないという人も多いと思います。以下は、内閣府が公表している「高齢化の推移と将来推計」を表したグラフです。

引用:内閣府資料より

引用:内閣府資料より

このグラフから分かるように、日本における少子高齢化はとんでもない勢いで進んでいます。特に、2025年は、団塊の世代が後期高齢者になることで、社会保障費や医療・介護需要の増加、労働力の不足などが指摘されていて、日本経済に大きな影響を与えると懸念されているのです。

具体的には、以下のような問題が2025年問題により起こると考えられています。

2025年問題が社会に与える影響とは?

2025年問題は、先ほど紹介したように、団塊の世代の方すべてが後期高齢者になることで、社会に生じるさまざまな影響を総称した言葉です。ちなみに、「団塊の世代」とは、1947年から1949年に生まれた世代のことで、この世代が日本で最も人口が多い世代なのです。

そして、団塊の世代の方すべてが75歳以上となる2026年には、国民の約4人に1人が75歳以上となる見込みとされていて、超高齢化社会の到来により以下のような問題が生じると指摘されています。

- 社会保障費の増大

後期高齢者の増加に伴い、医療費や介護費などの社会保障費が大幅に増大すると予測されています。日本では、高齢化が進む一方で、少子化も留まる見込みがないと言われていて、少ない現役世代で高齢者を支えていかなければならないことが社会問題となっています。 - 医療・介護サービスの需要増加

高齢者の増加は、医療や介護サービスの需要増大も引き起こします。急増する需要に対して、サービスの提供側が追いつかず、サービスそのものがひっ迫する可能性があると懸念されています。 - 労働力不足

超高齢化社会は、労働人口の減少も意味しているため、高齢者の増加に伴って、社会全体で労働力不足が深刻化する可能性があると言われています。昨今では、女性の社会進出や外国人労働者の活用などにより、労働人口そのものは横ばいもしくは増加傾向にあると言われています。しかし、少子高齢化は今後も続くと予想されていますし、国による働き方改革の影響などにより、あらゆる業界で労働力不足が今後もますます深刻化すると予想されています。

2025年問題は、社会全体にさまざまな影響を与えると言われています。それでは、不動産業界に対してはどのような影響が考えられるのかについても見ていきましょう。

2025年問題が不動産市場に与える影響について

それでは次に、2025年問題が不動産市場にどのような影響を与えるのかについて解説していきます。2025年問題は、団塊の世代が後期高齢者になることで、日本の総人口に占める高齢者の割合が非常に多くなることで生じる問題の総称と紹介しました。

団塊の世代の方すべてが後期高齢者になる2026年には、国民の約4人に1人が75歳以上になるという見込みで、さらに65歳以上の人口は約3,653万人と、総人口の3割を占めることになるのです。この状況から、不動産業界では、以下のような問題が生じるのではないかと懸念されています。

相続による空き家の増加

一つ目は、相続の発生件数の増加による空き家のさらなる急増です。昨今の日本では、空き家の増加が社会問題化しており、適切に管理がなされていない放置空き家が増加することで、地域の治安や景観の悪化を引き起こし、地域コミュニティの崩壊につながっているという指摘がされるようになっています。そのため、国や自治体は、空き家の所有者に対して、適切な管理を実施するよう強く求めるようになっています。

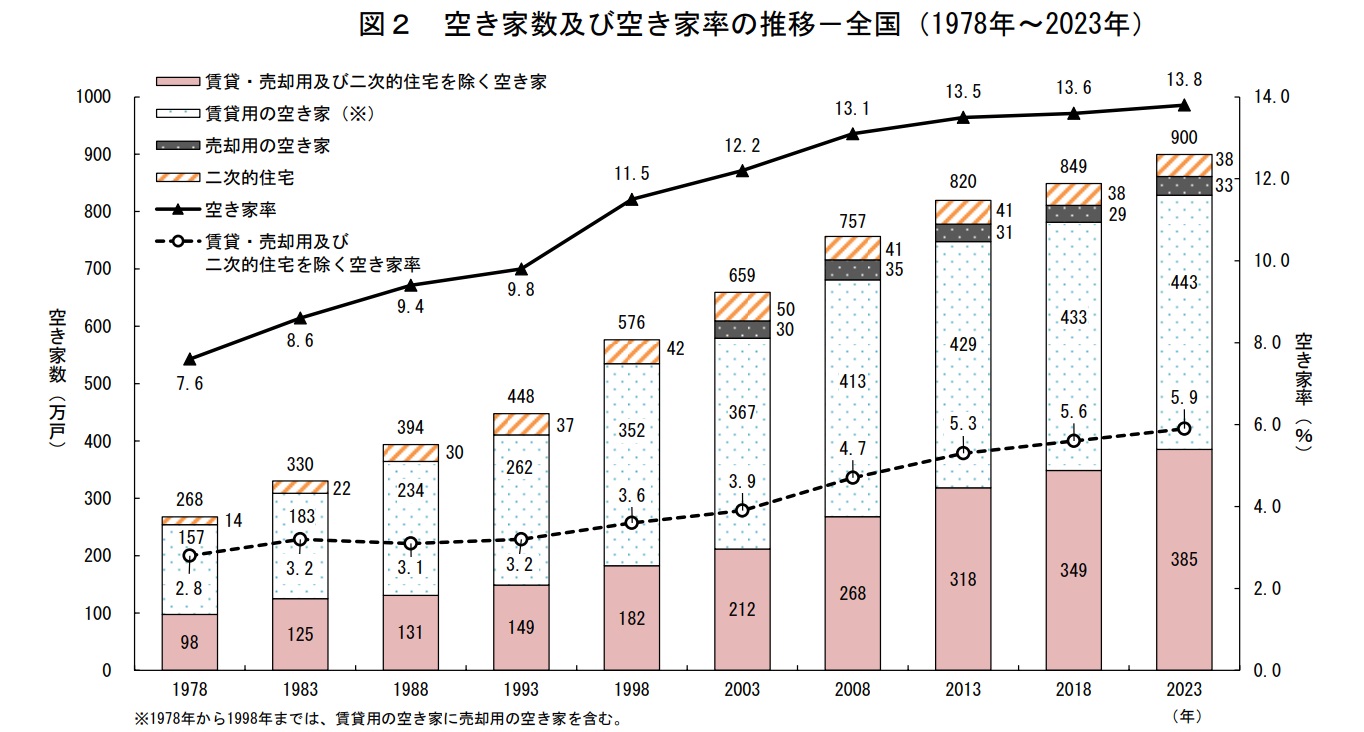

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、1978年以降、国内の空き家率は年々上昇し続けており、2023年には、なんと空き家が900万戸に到達したとされています。

近年では、核家族化が進んでいて、相続人である子供世代は、既に都市部などに所帯を持っているケースが多くなっているため、親が住んでいた不動産を相続した時には空き家になってしまうケースが増えています。さらに、都市部から離れた地域にある空き家を相続した場合には、日々の生活に追われてしまうことで、どうしても適切な管理を実施することができず、放置空き家問題を引き起こすという事態になってしまいがちなのです。

空き家は、所有者にとって、固定資産税や管理の際の維持費用など、継続的な支払いが発生するため、大きな負担になってしまう場合も多いです。しかし、2025年問題が指摘されているように、今後はさらなる高齢化の進行が予想されるため、空き家の増加に歯止めがかからず、周辺の不動産にも悪影響を及ぼすのではないかと指摘されています。

ちなみに、2023年の被相続人(亡くなった)の数は150万人を超え、過去最多を記録しています。

買主・借主の減少

親世代が住んでいた家を相続したけれど、相続人は既に生活の拠点を別の場所に移しているという場合、相続した不動産の扱いに困ってしまいます。

自分達が住むことを想定しない不要な不動産は、基本的に「売る」もしくは「貸す」と言う選択が思い浮かぶと思います。しかし、少子高齢化が進む日本では、空き家の増加に反比例する形で、買主や借主が減少しているという問題が生じているのです。

実際に、空き家の管理が厳格化され始めた昨今では、インターネット上で「空き家を差し上げます」「空き家をタダでもらってください」と言った書き込みを見かけることも増えているなど、エリアによっては、無料やそれに近い価格でも売れない、借り手が見つからない物件が増えていると言われています。

空き家が手放せない場合、固定資産税や管理のための維持費など、所有者は継続的な出費に悩むことになります。

家が余ることで不動産価格の全体的な下落が考えられる

昨今の不動産業界では、相続などにより空き家が増加する一方で、少子化を要因として不動産の買主・借主が減少するというアンバランスさが問題視されています。

先程紹介したように、人が住んでいない空き家数は2023年度に900万戸に達していて、空き家率は13.8%を記録しています。この数値は、いずれも過去最高を更新しているのですが、2025年問題以降は、相続件数がさらに増えていくものの、家を必要とする人は減っていくという状況がより進んでしまいます。

実際に、野村総合研究所が公表した予測によると、2043年には日本の空き家率が25%に達するとされていて、なんと4軒に1軒は空き家となってしまうのです。

物の価格は「需要と供給のバランス」で決まるものですし、このまま「家が余る」状況が進んでいけば、不動産価格の全体的な下落につながる可能性あるでしょう。特に、不動産を相続し、相続税の支払いが発生した場合には、納税資金を確保するために不動産の売却に動くものです。そしてこの場合には、早期の売却を目指して、相場よりも安い価格で売却しようとする可能性が考えられ、不動産価格のさらなる下落を招く恐れもあるでしょう。

2025年に「不動産が大暴落する」は本当?

ここまでの解説を見ると、不動産の相続が増加し空き家が増えていくものの、少子化の影響により、その不動産を購入もしくは借りる人の数が減少するという様相を見せています。つまり、不動産業界は、供給過多の状況がさらに進んでいく可能性があるわけです。

こうなると、当然、不動産価格全体が下落してしまうのでは…と不安に感じますよね。これは、巷で言われている「2025年問題を機に不動産が大暴落する」という論調の要因だと考えられます。

ただ、本当に不動産の大暴落が起こるのかというと、少子高齢化が要因で2025年に不動産価格が一気に大暴落するようなことはないと考えられます。もちろん、長期的な視点で考えると、不動産価格に大きく影響してくる問題ではあるのですが、2025年という短い期間で一気に急落するというわけではありません。

もともと、日本の高齢化は今に始まった問題なのではなく、数十年前から指摘され続けている問題なのです。2025年問題については、人口が多い団塊の世代の方が後期高齢者になるため、インパクトが大きく感じますが、高齢化率は長い年月をかけて今の水準まで上昇しているのです。もちろん、相続発生件数や空き家数などについても、徐々に増加しているわけであり、2025年になったからと、突然不動産市場の大きな問題として浮上するのではないため、2025年問題を機に不動産が大暴落することはありません。

なお、少子高齢化による人口減少は、不動産市場に大きな影響を与えるということは間違いありません。昨今では、「東京一極集中」なる言葉が作られているように、人口が都市部に集まることで、地方の人口減少が問題となっています。人口が減少していけば、公共交通機関のサービス縮小や商業施設の撤退など、不便さが増していく可能性があります。そのため、利便性を求めて、都市部にさらに人が集中するという現象が起こるのです。

当然、人口が減少したエリアは、不動産を必要とする人が少なくなることを意味するため、不動産は余計に売れなくなることでしょう。つまり、少子高齢化が進む日本の不動産市場は、中長期的には徐々に縮小していく上、売れる不動産・売れない不動産の二極化が大きくなっていくと予想できます。

不動産市場の変化に対応するための手法としてホームステージングが注目されている

不動産の2025年問題は、簡単に言うと、少子高齢化が不動産市場に与える諸問題の総称と考えていただければ良いかと思います。

上でご紹介したように、2025年に団塊の世代と呼ばれる人たちすべてが後期高齢者になるため、相続の発生件数が増加して、空き家がさらに増えていくのではないかと言った懸念があるのです。当然、空き家の増加は、家の供給過多を意味するわけなので、家の売却を考えている人にとってはあまりうれしいことではないでしょう。

しかし、空き家の増加に関しては、かなり前から指摘されている問題で、国や自治体は、空き家問題を解消するために中古住宅市場の活性化を後押しするようになっているのです。例えば、中古住宅の購入やリフォーム時にはかなり手厚い補助金が用意されるようになっていますよね。中古物件の買主側からすると、2025年問題は、逆にありがたい存在と言えるかもしれません。

どちらにせよ、家の売却を考えた時には、ライバルとなる物件が増えることが予想されるため、高値売却や早期売却を目指す場合、何らかの対策が必要になります。そして、記事内で紹介した2025年問題による不動産市場の変化に対しては、ホームステージングの実施が非常に効果的だと言われているのです。そこでここでは、空き家の増加が指摘される中、良い条件で家を売却するために、ホームステージングが有利だと言われる理由について解説します。

空き家の売却にホームステージングが役立つ理由

ホームステージングは、不動産の売買や賃貸を促進するため、物件をより魅力的に見せるための演出手法のことを言います。具体的には、部屋の中に家具やインテリア、照明などを配置し、モデルルームのように室内をコーディネートすることで、内覧者にそこでの生活をイメージさせ「ここに住んでみたい」と思わせ、早期かつ高値での成約を目指す取り組みです。

このホームステージングは、中古住宅市場が活発なアメリカで誕生し、欧米では家を売却する際には当たり前に実施されていると言われています。日本は、新築信仰という言葉があるように、住宅市場では新築物件が求められる傾向が強かったため、中古住宅に販促のための対策をコストをかけてまで行うという習慣があまりありませんでした。しかし、昨今では、日本国内でも中古住宅市場が活性化してきたことで、ホームステージングへの注目度が年々高まっているのです。

それでは、「家が余っている」と言われている今、ホームステージングが家の売却を促進させると言われる理由をいくつかご紹介します。

- 物件のデザイン性が向上する

専門業者にホームステージングを依頼する場合、プロのホームステージャーが、専門的なアプローチにより物件の魅力を最大限引き出します。例えば、部屋全体のバランスを考えてカラーコーディネートする、間接照明なども取り入れて効果的な照明計画を立てる、生活動線を最適化した家具のレイアウトを実施するなど、最新のトレンドを抑えた洗練された空間づくりを行ってもらうことができます。ホームステージングを施した物件画像をネット上の広告に使えば、幅広い層の購入希望者に魅力的な物件であることを伝えられますし、実際に内見した時には、デザイン性が高く居心地が良い家となっているため、購買意欲を高めることができます。ホームステージングは、物件本来の価値を効果的にアピールできるため、家が余っていると言われる現在、ライバル物件よりも目を惹く可能性が高くなります。 - ニーズに対応した空間作りができる

ホームステージングは、物件ごとのターゲット層のニーズに合わせたコーディネートを実施してもらえる点も大きな魅力です。家の購入を考えている人でも、年齢や収入、家族構成、ライフスタイルなど、さまざまな要素によって求めている家の形が異なります。ホームステージングを実施する際には、物件のターゲット層を細かく設定し、ターゲットとなる方が内見に来た際、最も良い印象を与えられるような部屋にコーディネートします。空き家の売却は、空室状態のまま売りに出されるケースが多いのですが、その場合、内見してもそこで理想的な暮らしが実現できるのかイメージすることが難しいです。しかし、物件のターゲットに合わせてホームステージングを実施した場合、入居後の生活を具体的にイメージすることができるようになるため、早期に買主を見つけることができる可能性が高くなるのです。 - ライバル物件との差別化ができる

ホームステージングは、ライバル物件との差別化ができるという点も大きな魅力になるでしょう。先ほど紹介したように、今後も空き家の増加傾向はとどまらず、将来的には4軒に1軒が空き家になってしまうと言われています。つまり、家の売却を考えても、家が余っている状況なので、早期の売却や高値売却を目指す場合には、ライバル物件との差別化が非常に重要になると考えられます。例えば、空き家を空室状態のまま売りに出した場合、間取りや築年数が同じような物件ならば、価格でしか差別化ができなくなってしまいます。この場合、値下げ競争となってしまうため、希望する価格帯で家を売ることが難しくなるわけです。しかし、ホームステージングを実施すれば、物件の個性を際立たせることができるため、周辺に類似物件が多くあったとしても部屋の魅力を適切に伝えられることで、選んでもらいやすくなります。魅力的な空間が演出できている物件は、物件の価値を高め、相場よりも高値で売却できる可能性があります。

ホームステージングは、不動産の供給過多が指摘されている現在、ライバル物件との差別や物件の魅力を最大限引き出すことができることから、早期売却や高値売却が実現する非常に有効な方法とみなされています。

ホームステージングで空間がどう変わるか見てみよう!

それでは最後に、空室状態の物件画像と、ホームステージング後の物件画像を見比べてみましょう。ホームステージングは、日本国内での注目度が年々高くなっていると言われているものの、まだまだそこまで高い知名度があるわけではないので、「ホームステージングによって空間がどう変わるのか?」がイメージできないという方も多いです。

そこでここでは、ホームステージング前後の物件画像を掲載します。

■ホームステージング前の物件画像

■ホームステージング後の物件画像

いかがでしょうか?空室状態の物件画像は、「よく見かける物件の画像」程度のイメージしか持てないのではないでしょうか?しかし、ホームステージングを実施した後の物件画像は、そこでの人の暮らしをイメージしやすくなっていて、自分たち家族が住む家としてどうなのかを判断しやすいと感じると思います。

■ホームステージング前の物件画像②

■ホームステージング後の物件画像②

この物件画像は、さらにホームステージング前後の違いが分かりやすいのではないでしょうか?空室状態の物件画像は、部屋のサイズ感が分かりにくく、どのような家具を配置できるのか、どんなコーディネートになるのか全くイメージができないという方が多いと思います。

しかし、プロのホームステージャーがコーディネートすると、下の画像のように変化し、この画像であれば自分が家事をしている姿までイメージできるはずです。物件の売却を考えた時には、当然、ホームステージング後の物件画像の方が購買意欲を高められるはずです。

まとめ

今回は、テレビや新聞のニュースなどでも見かける機会が増えた『2025年問題』について、これが何を意味しているのか、また不動産業界にどのような影響を与える問題なのかについて解説しました。

2025年問題は、団塊の世代の方すべてが後期高齢者になることで生じる諸問題の総称です。団塊の世代は、日本で最も人口が多い世代のことを指しているため、この世代が後期高齢者になる2025年は、社会保障制度や医療・介護、労働力不足など、さまざまな分野で影響が出ると考えられているのです。

不動産業界についても、相続の発生件数の増加により、空き家の数がさらに増加していくと予想されています。現在でも、全国に900万戸以上の空き家があると言われている中、今後さらに空き家が増加すれば、不動産市場に大きな影響を与えると考えられています。特に、中古住宅市場では、ライバルとなる類似物件が増えていくと想定できるため、早期、高値での売却を目指すときには、何らかの対策が必要になるでしょう。

そして、ホームステージングは、家が余っていると言われる中で、中古住宅の早期売却や高値売却を手助けしてくれる、非常に効果的な手法と考えられています。

引用:

引用: